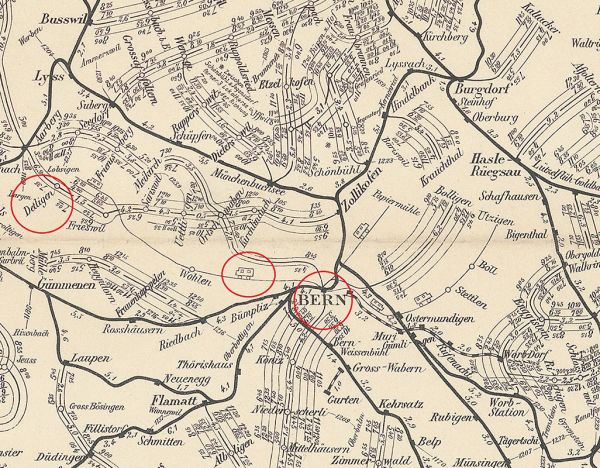

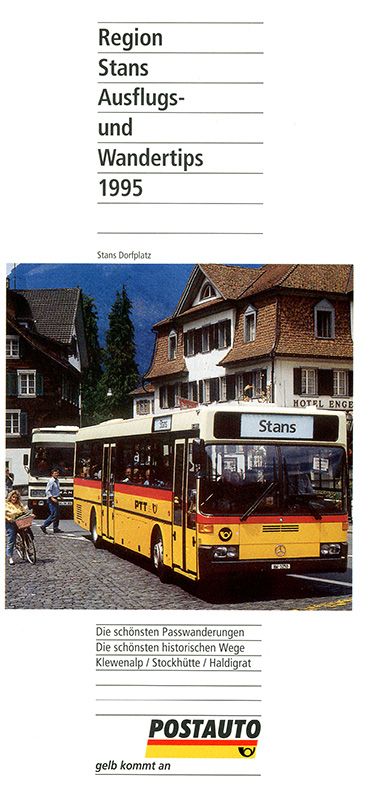

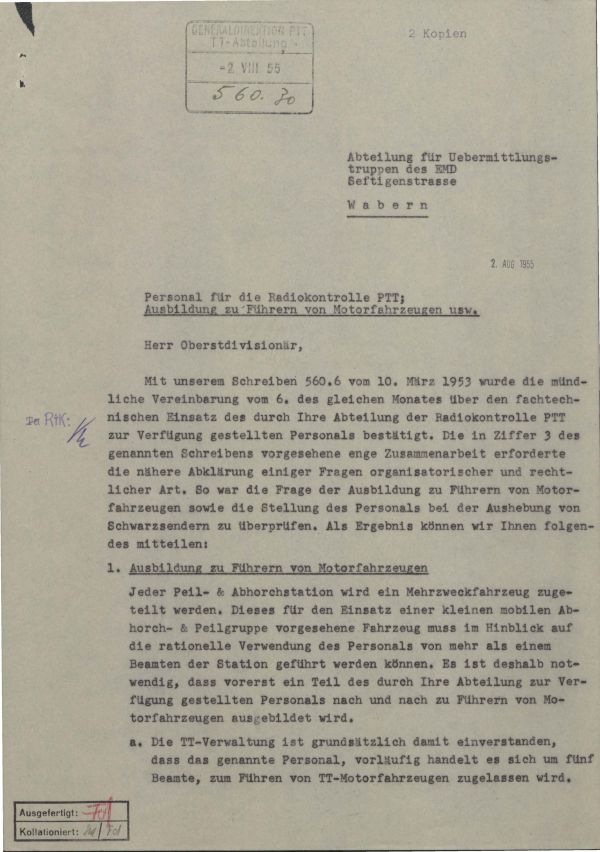

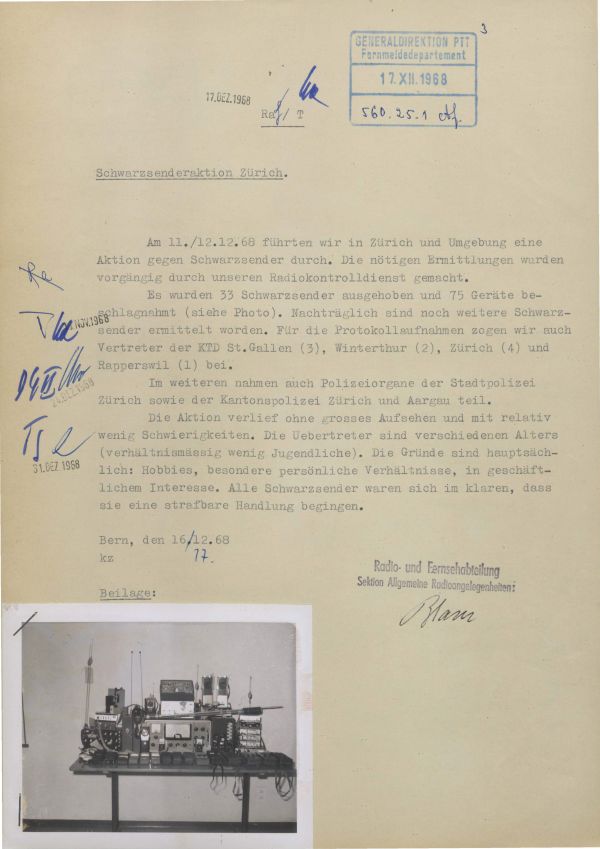

Illegale Radiostationen waren der PTT ein besonderer Dorn im Auge. Ausgehend von ihren Funküberwachungsstandorten, die wie die Sendeinfrastruktur über die ganze Schweiz verteilt waren, starteten sie mit Peilwagen und teilweise in Begleitung der Polizei die Fahndung nach den Pirat:innen. Die PTT stattete ihre Peilwagen mit raffinierten Messgeräten aus, um die Sender möglichst schnell genau orten zu können. Um unbemerkt zu sein, stellte die PTT von Kleinbussen mit einem Empfangsmasten auf dem Dach später auf getarnte Autos um, teilweise sogar Sportwagen.

Doch auch die Pirat:innen waren agil: Bemerkten sie herannahende PTT-Peilwagen, konnten sie ihren Sender abschalten, verstecken und fliehen. Dennoch waren die Hüter des Monopols auch manchmal erfolgreich: «Radio City» konnten sie mehrmals die Geräte entwenden.

Die PTT äusserte sich damals nicht zu den Programminhalten der Piraten. Im Rückblick sagte uns aber der ehemalige Funkfahnder Martin Egold, dass er die Inhalte der Piraten eigentlich ganz gerne hörte. Der gesetzliche Auftrag aber dennoch klar: Die illegalen Sender galt es auszuschalten. Wie die PTT in einer Pressemitteilung verkündete, war das auch eine ernste Sache, bestimmt keine «amüsante ‹Räuber-und-Polizist-Geschichten›». Während der «Kampf» gegen die Pirat:innen noch zu Beginn damit erklärt wurde, die Radiofrequenzen für den Kriegsfall freizuhalten, begründete die PTT Ende der 1970er Jahre die Bekämpfung der Piraten damit, dass «‹Selbstbedienung› unweigerlich zum Chaos in unserem […] Äther führen würde.»

«Spassbremse PTT»

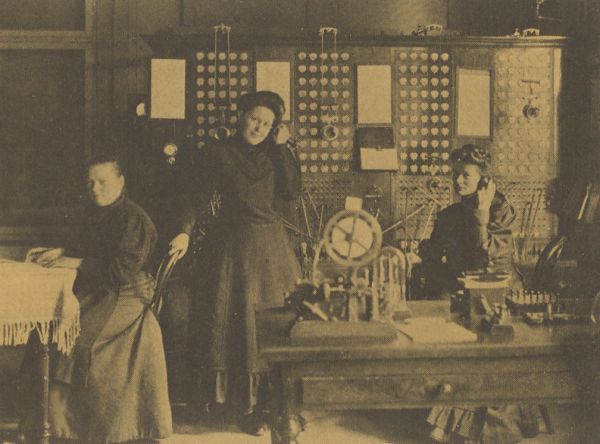

Die Radiopiratinnen und Piraten liessen sich nicht beirren. In Zürich waren es die «Wellenhexen», die 1975 als erste wiederholt ihr Programm aussendeten. Nur Frauen waren auf dem Sender zu hören: Sie legten feministische Schwerpunkte, sprachen beispielsweise offen über Menstruation und brachen damit radikal mit gesellschaftlichen Konventionen. Die NZZ schrieb lediglich von «einer Art Plauderstunde […], wobei es vor allem um Frauenprobleme ging». Andererseits gab es auch Radios, die primär an der Verbreitung von Musik interessiert waren.

Für eine kontrollierte Vergabe der Frequenzen und gegen das gesetzliche Monopol der SRG und PTT setzte sich ab 1979 auch Roger Schawinskis Sender «Radio 24» ein. Der umtriebige Journalist nutzte die liberale Radiogesetzgebung Italiens, um auf dem Grenzberg Pizzo Groppera eine leistungsstarke UKW-Sendestation in Richtung Zürich aufzubauen. Die UKW-Wellen erreichten durch eine Schneise in den Alpengipfeln die Limmatstadt – die PTT war machtlos, lag die Sendestation doch nicht in der Schweiz. Schawinskis Sender, der nicht von der PTT ausgehoben werden konnte, erlangte ein grosses Publikum.

Rund um die «Opernhauskrawalle» der 1980er nutzten die Pirat:innen der Jugendbewegung die Popularität von «Radio 24». Zwar war Schawinskis Sender ausreichend stark, um über die Alpen zu gelangen und in Zürich gut hörbar zu sein – wer aber in der Stadt sendete, konnte das Signal überbieten. Aktivistische Radios wussten rund um die Opernhaus Krawalle im Sommer 1980 genau, dass einige Stadtbewohnerinnen das seichte Programm «Radio 24» genossen, als sie auf dem populären Sender aus Italien ihre eigenen Sendungen auf anderen Frequenzen ankündeten. Während gemeinsamen Nachtessen entstanden die kreativen und lockeren Sendungen von «Radio Banana»: Plauschige Plaudereien, politische Gedanken zu den Forderungen rund um Freiräume und Alternativen zum grauen Zürich der 1970er Jahren waren ebenso Inhalt dieser kurzen Radiofeatures wie die neuste Musik. Die Aufnahme der Tonbänder, der Schnitt machten Spass und waren eine verbindende politische Arbeit, die neben der Vielzahl von Zeitschriften und Magazinen ein wichtiges Element des Kulturguts der Jugendbewegung ausmachte.

Der politische Druck, der von den Hörerinnen und Hörer von «Radio 24» ausging, bereitete den Weg in die Liberalisierung. Nach langem einigem Hin und Her zwischen Italiens Postminister und dem Bundesrat, nach mehrmaligem Abschalten der Sendeanlage auf dem Pizzo Groppera durch die italienischen Behörden und grossen Protesten in Zürich und im italienischen Sendestudio am Fusse der alpinen Sendeanlage ging die Schweiz Lockerungen der Gesetzgebung an. Die Liberalisierung ermöglichte, dass Privatradios Konzessionen beziehen und legal senden konnten – die SRG reagierte mit dem poppigen Sendeprogramm von DRS 3, um einen Teil des abwandernden Publikums zurückzugewinnen. Die kommerziellen Privatradios finanzierten sich durch Werbung. Nur wenige davon überlebten längerfristig. Die kleinen, primär aktivistischen Sender gingen mehrheitlich ein, das Züricher Lokalradio «Radio LoRa» ist aber ein fortlebender Zeuge aus dieser Zeit.

Teile dieses Textes erschienen ursprünglich auf dem Blog des Museums für Kommunikation.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)